Nous appartenons à l'espèce Homo sapiens et sommes les seuls représentants actuels du genre Homo. Cependant, avant l'avènement de cette solitude, de nombreuses espèces ont cohabité, comme Homo néanderthalensis, Homo ergaster et Homo georgicus. Qui étaient ces "frères" disparus ? Quelle est leur histoire ?

Neandertal tissait des Cordes |

B.A. - SCIENCES ET AVENIR N°879 > Mai > 2020 |

|

Neandertal se Parait de Serres d'Aigles |

T.-C.F. - SCIENCE & VIE N°1228 > Janvier > 2020 |

|

Les Inventions des Derniers Néandertaliens |

Les derniers néandertaliens ont décoré des outils en os et ont fabriqué des objets de parure : l'expression de leur pensée symbolique ressemble à celle des hommes modernes. Les derniers néandertaliens ont décoré des outils en os et ont fabriqué des objets de parure : l'expression de leur pensée symbolique ressemble à celle des hommes modernes.

Dans Le clan de l'ours des cavernes, publié en 1980, Jean Auel brosse un tableau imagé de la période entre 40.000 et 30.000 ans avant notre ère où, en Europe, des hommes anatomiquement modernes, les hommes de Cro-Magnon, côtoient, puis supplantent les derniers néandertaliens. La société néandertalienne y est fondée sur la mémoire collective, la domination masculine, le respect des règles sociales, une faible innovation technique : elle étouffe les élans d'humanité et d'initiative personnelle de ses membres et vénère la tradition, qu'elle considère indispensable à la survie du groupe. Au contraire, les hommes modernes sont ouverts aux innovations techniques, aux échanges culturels et à l'essor de l'individu. Bref, l'intelligence des néandertaliens diffère de celle des Cro-Magnons.

Ce scénario, soutenu par un style alerte, n'offre pas l'image la plus fidèle de cette époque de transition. Les néandertaliens ont en effet évolué techniquement et culturellement au cours de leur histoire. En particulier, il y a environ 40.000 ans, ils ont inventé de nouvelles façons de tailler la pierre et ils ont produit en plus grand nombre des outils spécialisés, tels des burins et des grattoirs, déjà connus dans les périodes précédentes. Ils ont aussi commencé à travailler l'os et l'ivoire et, surtout, à produire des objets de parure.

Ces évolutions sont contemporaines de l'arrivée en Europe des hommes modernes. Du moins, les imprécisions des dates obtenues par la méthode du carbone 14, qui atteint ses limites pour cette période, ne permettent-elles pas encore d'affirmer une chronologie claire. Y a-t-il une relation de cause à effet, les néandertaliens s'étant contentés d'imiter les hommes modernes ou de leur emprunter des objets sans en comprendre le véritable sens ? Les préhistoriens partisans de cette hypothèse pensent que les néandertaliens n'étaient pas assez "intelligents" pour innover de manière autonome. L'extinction même de ces populations, il y a un peu moins de 30.000 ans, est parfois invoquée comme preuve de leur infériorité intellectuelle, biologique et culturelle.

Une diversité culturelle

Notre étude des objets produits dans cette période par les néandertaliens montre, au contraire, que ces derniers ont fabriqué eux-mêmes les nouveaux objets, et avec des techniques différentes de celles des Cro-Magnons. Ainsi, quelle que soit l'origine des innovations, elles étaient parfaitement intégrées dans le psychisme individuel et collectif des néandertaliens. Le seul examen des vestiges archéologiques ne permet pas de conclure quant à la supériorité intellectuelle de l'un des deux types humains sur l'autre. Notre étude des objets produits dans cette période par les néandertaliens montre, au contraire, que ces derniers ont fabriqué eux-mêmes les nouveaux objets, et avec des techniques différentes de celles des Cro-Magnons. Ainsi, quelle que soit l'origine des innovations, elles étaient parfaitement intégrées dans le psychisme individuel et collectif des néandertaliens. Le seul examen des vestiges archéologiques ne permet pas de conclure quant à la supériorité intellectuelle de l'un des deux types humains sur l'autre.

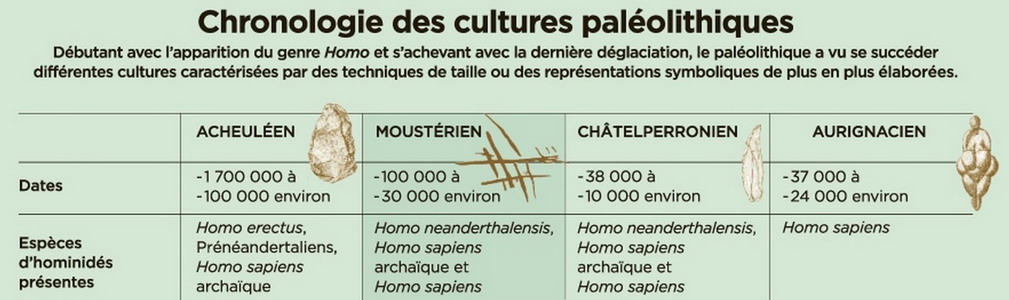

Pour la période d'il y a 50.000 à 30.000 ans, les préhistoriens ont découvert, dans toute l'Europe occidentale, des vestiges de la culture moustérienne, surtout des outils de pierre, produits par des néandertaliens. On trouve aussi des ensembles culturels régionaux dérivés du Moustérien : le Châtelperronien en France et en Espagne, l'Uluzzien en Italie, le Lincombien en Angleterre, le Jerzmanowicien en Belgique et en Allemagne. Ces ensembles culturels sont supplantés, à des époques différentes selon les régions européennes, par la culture aurignacienne, œuvre de l'homme moderne.

2. SITES NÉANDERTALIENS où l'on a retrouvé des traces de la culture châtelperroniennes (points rouges), qui a prospéré il y a environ 40.000 ans avant notre ère, sont présents dans la moitié Sud de la France et sur la côte cantabrique, en Espagne. Ci-contre, reconstitution d'un homme de Neandertal.

L'étude d'un temporal d'enfant et, plus récemment, de dents humaines isolées, découverts dans la grotte du Renne d'Arcy-sur-Cure, dans l'Yonne, montre que les auteurs de la culture châtelperronienne étaient des néandertaliens. Cette découverte, avec celle d'un squelette de néandertalien dans des couches châtelperroniennes à Saint-Cézaire, en Charente, confirme que les néandertaliens sont les auteurs du Châtelperronien et, probablement, d'autres ensembles culturels de cette période de transition. La continuité technique entre ces cultures et le Moustérien est un indice supplémentaire de leur origine néandertalienne.

Les niveaux châtelperroniens de la grotte du Renne, fouillés à la fin des années 1950 sous la direction d'André Leroi-Gourhan, ont aussi livré un ensemble d'objets de parure comprenant des dents de divers animaux, perforées ou rainurées, et des pendentifs en coquillage, en os et en ivoire. Des tubes en os d'oiseau portent des entailles régulièrement espacées. De telles gravures décorent aussi des côtes de grands herbivores. Plusieurs de ces objets portent des traces d'ocre.

Sept autres sites châtelperroniens ont livré des objets de parure comprenant des dents perforées et sciées, des coquillages perforés, ainsi que des fragments osseux décorés de groupes d'incisions alignées et équidistantes. Les sites uluzziens contemporains, dans la péninsule italienne, contiennent aussi des poinçons en os décorés d'entailles et des coquillages perforés.

Des créations néandertaliennes ?

De nombreux préhistoriens pensaient que les néandertaliens avaient été incapables de produire eux-mêmes des objets de parure ou des objets décorés. Des bouleversements du sol avaient-ils introduit des éléments aurignaciens dans des couches châtelperroniennes sous-jacentes ? Ou ces objets avaient-ils été façonnés par les hommes modernes, de culture aurignacienne, puis ramassés par les néandertaliens ou échangés lors de trocs ?

Nous avons réexaminé la stratigraphie et le matériel archéologique de la grotte du Renne l'industrie osseuse et les objets de parure découverts dans les niveaux châtelperroniens de ce site ne proviennent pas des niveaux supérieurs aurignaciens. Les couches châtelperroniennes les plus riches, fortement imbibées d'ocre, sont séparées de la couche aurignacienne, de couleur violette, par une couche jaunâtre pauvre en vestiges archéologiques et par un niveau stérile. En outre, contrairement à ce que l'on attendrait dans le cas d'un remaniement du sédiment, les outils en os et les objets de parure sont beaucoup plus abondants dans les couches châtelperroniennes que dans les couches aurignaciennes. Enfin, on n'observe aucun mélange entre les deux cultures pour les outils en pierre.

La présence, dans les couches châtelperroniennes, d'objets en os et en ivoire ne résulte pas non plus d'échanges avec des hommes modernes : on trouve, dans les mêmes couches, des déchets du travail de ces matières, qui attestent d'une production locale. Cette dernière est aussi confirmée par le raccordement de la partie centrale d'une ulna (avant-bras ou cubitus) de cygne, sciée pour obtenir un tube en os, et l'extrémité du même os.

Une récente étude des dents châtelperroniennes percées de Quinçay, en Charente, aboutit à la même conclusion : les néandertaliens produisaient eux-mêmes ces objets. D'une part, l'absence de traces de la présence postèrieure d'hommes modernes sur ce site exclut toute possibilité d'une intrusion de ces objets à partir de couches plus récentes. D'autre part, la technique utilisée par les Châtelperroniens de Quinçay pour perforer les dents d'animaux et les transformer en éléments de parure diffère de celle pratiquée par les Aurignaciens. Au contraire des Aurignaciens qui amincissaient les racines de dents par raclage avant de les perforer, les Châtelperroniens de Quinçay perçaient les dents par percussion ou par des pressions répétées sur une petite surface de la racine.

Les outils châtelperroniens en os de la grotte du Renne, dont nous poursuivons l'étude, sont aussi perfectionnés que ceux fabriqués par les Aurignaciens. Loin d'être des imitations appauvries, les choix techniques châtelperroniens sont originaux et variés : ainsi, des poinçons en os, sans doute utilisés pour percer des peaux, ont été fabriqués avec plusieurs méthodes adaptées à la nature même de l'os.

Des symboles quotidiens

L'intelligence technique des néandertaliens semble donc équivalente à celle des hommes modernes. En outre, les objets découverts à Arcy-sur-Cure nous révèlent les aspects symboliques de la pensée des néandertaliens. Un nombre jusqu ici insoupçonné de poinçons étaient en effet originellement décorés de fines entailles régulièrement espacées, presque complètement effacées par l'intense utilisation des objets. La présence d'un décor sur des outils domestiques semble indiquer que chez les derniers néandertaliens, comme chez les hommes modernes du début du Paléolithique supérieur, les symboles imprégnaient tous les aspects de la vie du groupe.

Nous pouvons donc, sans trop de risques, interpréter les objets de parure du Châtelperronien comme l'expression de codes destinés à traduire des messages complexes : comme chez les chasseurs-cueilleurs actuels, la présence, l'absence, l'association et la position de ces objets sur le corps informaient probablement sur l'âge, le genre, le statut social et l'appartenance ethnique du porteur. Des sépultures découvertes au Proche-Orient avaient déjà révélé que, dès 100.000 ans avant notre ère, les néandertaliens et les Cro-Magnons enterraient également leurs morts. Nous n'avons donc aujourd'hui aucune raison de penser que la pensée symbolique des néandertaliens était moins développée que celle des Cro-Magnons de la même époque.

La reconnaissance aux néandertaliens de ces capacités remet en question leur cohabitation avec les hommes modernes en Europe occidentale, à l'exception de la péninsule ibérique, où les deux types humains semblent occuper des régions voisines sans s influencer mutuellement. Ainsi, le réexamen des techniques de taille de la pierre du Châtelperronien et de l'Uluzzien révèle que, contrairement à l'opinion la plus répandue, il n'existe pas de preuves d'adoption ou d'absorption des techniques lithiques des Aurignaciens par les derniers néandertaliens. Il s'agit plutôt d'un processus indépendant d'invention de façons différentes de résoudre des problèmes techniques similaires.

Ce résultat concorde avec les répartitions chronologique et géographique de l'Aurignacien, du Châtelperronien, de l'Uluzzien et des dernières occupations moustériennes en Europe occidentale. D'autre part, l'analyse critique des sites indique que l'interstratification des niveaux occupés par les deux types humains, qui aurait démontré leur cohabitation prolongée dans la même région, résulterait de remaniements postérieurs.

Un autre modèle se dessine : il n'existe pas de relation univoque entre l'évolution biologique et l'évolution culturelle. Les hommes modernes vivant au Proche-Orient entre 100.000 et 40.000 ans avant notre ère n'ont presque pas laissé de traces archéologiques de leur comportement symbolique et semblent avoir adopté une technologie de la pierre proche de celle utilisée dans la même région par les néandertaliens. Les comportements culturels modernes semblent émerger vers 100.000-75.000 ans chez certaines populations africaines et du Proche-Orient, comme en témoigne la découverte d'ocres gravés de motifs abstraits et d'objets de parure. Puis ils disparaissent de ces régions pour n'y réapparaître que vers 40.000 ans, ainsi qu'en Europe. Avant 40.000 ans, les néandertaliens semblent développer de leur côté de nouvelles techniques (utilisation systématique de pigments, parures). La rencontre entre ces sociétés a-t-elle produit des échanges qui auraient accéléré des processus déjà engagés avant le contact ? Nous n'avons en tout cas aucune raison de penser que les néandertaliens aient été en situation d'infériorité cognitive ou intellectuelle dans de tels échanges.

Francesco d'ERRICO est directeur de recherche à l'UMR 5199 du CNRS, à Talence. Michèle JULIEN et Dominique BAFFIER sont respectivement directeur de recherches à l'UMR 7041 du CNRS, à Nanterre, et conservateur de la Grotte Chauvet.

J. ZILHAO, et al., Analysis of Aurignacian interstratification at the Châtelperronian-type site and implications for the behavioral modernity of Neandertals, in Proc. Nat Acad. Sci USA, vol. 103, pp.12643-12648, 2006.

J. ZILHâO et F d'Errico (dir), The Chronology of the Aurignacian and of the Transitional Technocomplexes. Dating, Stratigraphies, Cultural Implications, Instituto Português de Arqueologia, Lisbonne, 2003.

F d'ERRICO, The invisible frontier. A multiple species model for the origin of behavioral modernity, in Evolutionary Anthropology, vol. 12, pp. 188-202, 2003.

POUR LA SCIENCE - Sur la Trace de nos Ancêtres > Oct/Dec > 2007 |

|

Neandertal, Un Artiste Controversé |

La découverte de gravures géométriques remontant à plus de 39.000 ans et attribuées à l'homme de Neandertal confirme que notre cousin préhistoricue était pourvu de pensée symbolicue. Elle relance le débat sur ses capacités. La découverte de gravures géométriques remontant à plus de 39.000 ans et attribuées à l'homme de Neandertal confirme que notre cousin préhistoricue était pourvu de pensée symbolicue. Elle relance le débat sur ses capacités.

Ce ne sont que quelques traits formant un motif croisé de 20 cm sur 15 cm, une grille rudimentaire, une ébauche de parallélogrammes. Mais leur image a fait le tour du monde. Car ils ont été patiemment, profondément gravés au fin fond d'une grotte de la péninsule Ibérique, il y a 39.000 ans au moins, par des néandertaliens, affirme une équipe internationale de chercheurs dans la revue américaine PNAS (Proceedings of the National Academyof Sciences). "Cette découverte montre que Neandertal était capable de pensée abstraite et d'expression par l'usage de formes géométriques", assure l'article, cosigné par Francisco d'Errico (laboratoire Pacea, université de Bordeaux, CNRS).

Surprenant ? Pas vraiment. On savait déjà que notre cousin préhistorique était capable de pensée symbolique : il enterrait ses morts, utilisait des pigments rouge et noir, portait des parures de plumes et de griffes de rapaces, de coquillages percés et teintés. Moins connu : cette œuvre abstraite ne serait pas lapremière. On a en effet déjà retrouvé des lames osseuses présentant des groupes de stries parallèles à Bilzingsleben, au centre de l'Allemagne, des silex marqués d'encoches en série à Champlost, dans l'Yonne, des galets striés en Corrèze, sur le site de Chez Pourré-Chez Comte, des fossiles gravés à Tata, au nord-ouest de la Hongrie et même un os orné d'un motif en étonnants zigzags à Bacho Kiro, en Bulgarie centrale. Autant d'objets dont les datations renvoient au paléolithique inférieur et moyen, à des epoques où seul Néandertal ou son ancêtre prénéandertalien habitaient les régions concernées, selon Francesco D'Errico. Plus controversée, la question de savoir s'il a pu être l'auteur de peintures rupestres découvertes en Espagne et datées récemment entre -40.800 et -35.600 ans. En revanche, c'est bien la première fois qu'on met au jour une gravure sur roche néandertalienne, grâce aux fouilles menées depuis plus de 20 ans dans la grotte de Gorham, sur la falaise de Gibraltar, face à la Méditerranée.

Un travail de gravure intentionnel et minutieux

Exécuté à plat sur un saillant d'une trentaine de centimètres, ce motif peut sembler modeste, mais il est une pièce essentielle au débat des préhistoriens sur les capacités cognitives des néandertaliens et leurs relations culturelles avec les modernes. Ces gravures ont eté faites intentionnellement.

SCIENCES ET AVENIR N°812 > Octobre > 2014 |

|

|